Pedi demissão do cargo de coordenador do Arquivo Histórico de Balneário Camboriú, para o qual fui nomeado pela prefeita Juliana Pavan por indicação do meu querido amigo Leandro Índio da Silva, a quem agradeço pela confiança de ter me indicado para o cargo apenas em nome de nossa amizade de 30 anos. Retorno à Rádio Câmara de BC, de onde saí e as portas permaneceram abertas. E bem abertas. Saio do cargo sem mágoas, sem entreveros a lamentar, sem pressões, sem tristezas.

A convivência com os colegas de lá foi formidável. Um aprendizado e tanto. Mas realmente estava angustiado com as implicações burocráticas, o comprometimento de um dia inteiro (oito horas de expediente), o que não me permitia tempo livre para cuidar das minhas coisas e viver um pouco pra mim e dona Sonia. Saio satisfeito e grato.

Sim, ao me demitir, renunciei a uma vantagem salarial e tanto. Todavia, me senti escravo disso em determinado momento. Já fui funcionário comissionado muitas outras vezes, mas agora me senti meio pregado a obrigações e conceitos aos quais não consigo mais me ater adequadamente. Porque, aos 81 anos, imagino não ter muito tempo para renunciar a momentos de intimidade comigo mesmo e com a família e amigos apenas por dinheiro. Vou enfrentar algumas dificuldades por isso? Certamente. A luta continua. Dizem os gaúchos: não tá morto quem peleia. Vamos, então, à peleia. Dando relhada pra todo lado e tomando safanões desta vida danada. Sempre em pé.

A paz de espírito e um tempo pra mim e família valem muito mais. Não há dinheiro que pague.

Minha saída soou estranha pra muitos. Afinal, muitos brigam feito doidos por um cargo bem remunerado - e é - enquanto eu saio. Mas a verdade e as razões estão aí em cima. Julguem vocês.

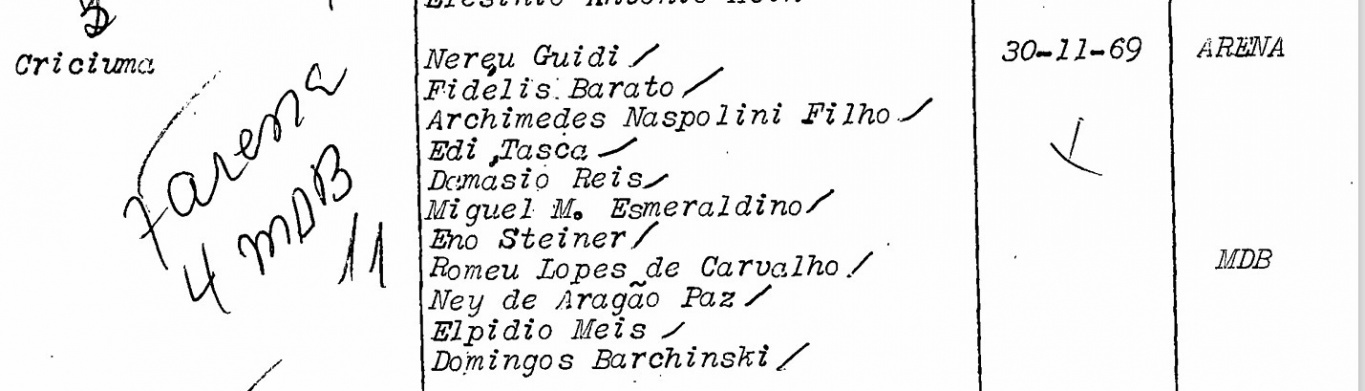

DEIXE AQUI SEU PALPITE PARA O JOGO DO CRICIÚMA!

DEIXE AQUI SEU PALPITE PARA O JOGO DO CRICIÚMA!

.jpeg)